この記事は Microsoft Learn Advent Calendar 2021 にエントリーしています。

Microsoft認定資格の期限

現在、ロールベースと呼ばれる新しいMicrosoft認定資格(初級レベルの物は除く)に関しては、取得から1年という有効期限が定められています。

最初に発表された時は、Azureは2年、Microsoft365系は3年と言われていましたが、2021年4月に、オンラインで無料受験できる更新アセスメントの発表とともに2021年6月30日以降に取得した資格は有効期間が1年と改定されました。

今回、2019年4月に取得し有効期間が2021年10月(更新試験公開までの期間として+半年延長された)の資格があったので、失効させてどうなるかを確かめてみました。

…嘘です。意図せず失効させてしまったので、その顛末を blog に残しておこうと思います。

資格の更新はどうやってやるの?

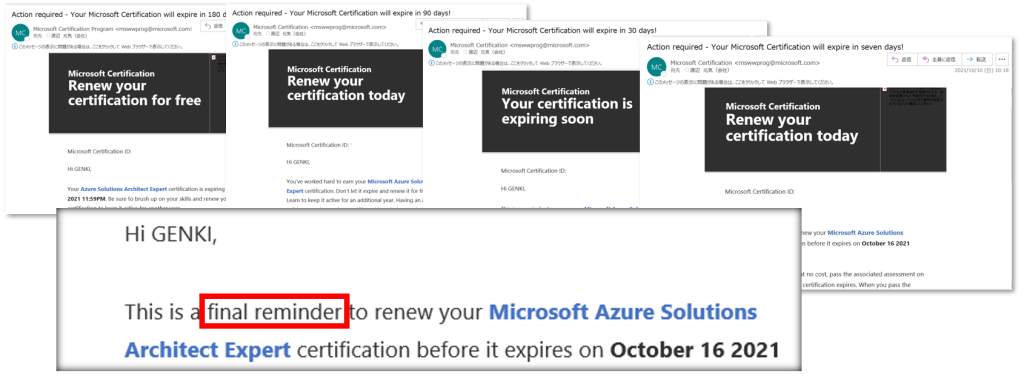

認定資格を取得すると、有効期限の180日前、90日前、30日前、7日前の計4回、リマインダーのメールが飛んできます。このメールにあるリンクから、ブラウザ経由で更新試験を受験することができます。

注意点としては、この4回のリマインダーは資格ごとに送られてきます。例えば、資格を 5 個取得していた場合、4 x 5 = 20回/年のメールが送信されてきますので、読まなかったり捨てたりばかりしていると、私のように過学習されて低優先メールに移動されちゃったりしますので気を付けましょう(涙)

認定ダッシュボードにログインすると、画面の上部にも更新のボタンが表示されますので、そちらから受験することもできます。

更新のアセスメントは、本番のMCP試験などと同様にブラウザで受験することが可能です。特に制限時間などはなく、2-30問程度の問題です。VUEの試験と異なりWebカメラでの監視等もないので、1時間ほどの空き時間を使って簡単に受験することが可能かと思います。

ブラウザと同じ言語が既定で利用されますが、下部のボタンから言語を切り替えることも可能ですが、言語を切り替えると問題セットがリセットされて1問目に戻ってしまうという仕様なので、気をつけましょう。

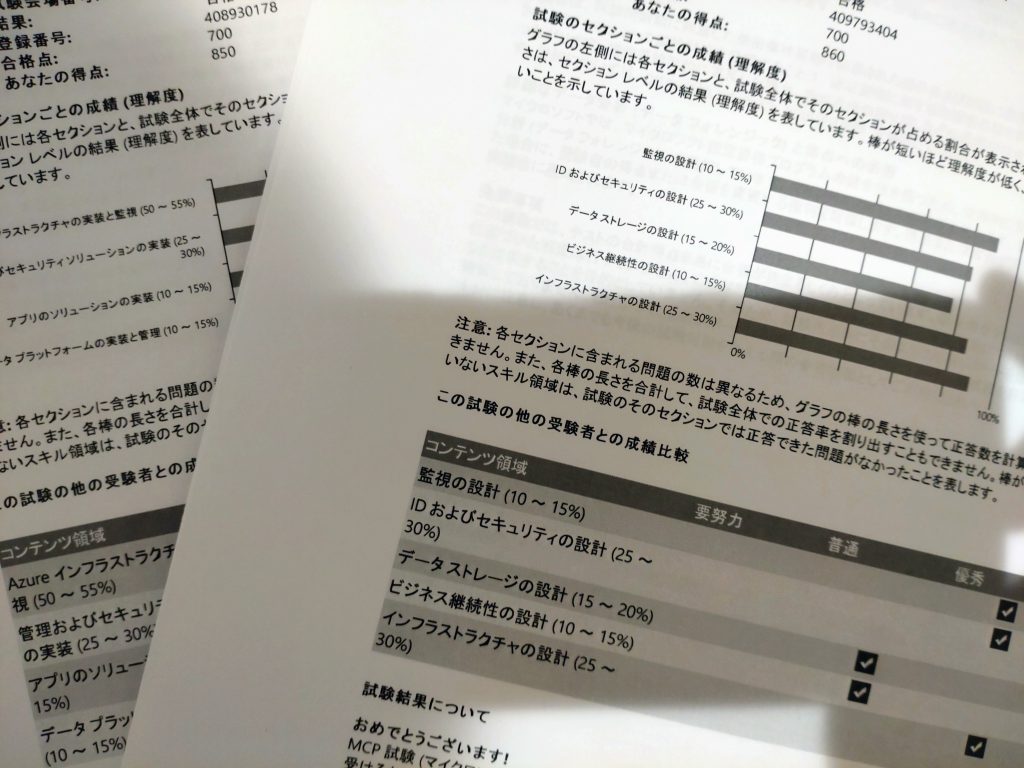

試験が終わると、本番同様に各項目ごとの達成度の棒グラフ付きのレポートがでますので、自分の不得意な分野についてはこちらで確認をすると良いと思います。

不合格だった場合、1回目の再試験はその場で再試験ボタンが表示されて再試験を受けることが可能です。再試験にも不合格だった場合、試験を終了した時間から24時間開ける必要があります。画面上に次回が受けられる時間までのタイマー[24:00]が画面に表示されます。

例えば、残り7日の段階で試験→再試験で不合格だった場合、残りのチャンスはテスト時間を考えると5回くらいになります。再試験はお金もかかりますし、結構なプレッシャーになってしまう可能性もありますので、遅くとも30日前には力試しでも構いませんので更新試験を受験しておくことをお勧めします。

また、合格時の1年延長は、合格日から1年の延長ではなく、元の期限から+1年になりますので、早めに合格しても特に損になるようなことはありません。(例えば180日前の通知で合格すると、次の期限は約1年半後になります。)

失効するとどうなるの?

失効すると、特に失効したという通知などは何も来ません。

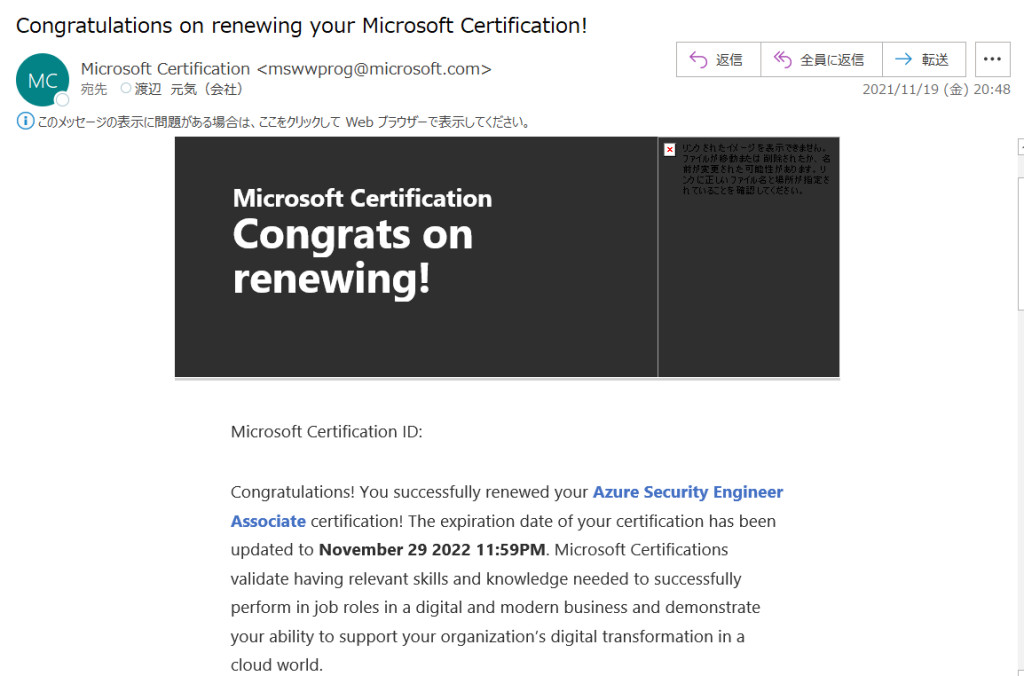

(合格した場合は、以下のようなメールが来ます)

目に見える変化としては、認定ダッシュボードからダウンロードできる Transcript から表示が消えます。また、Acclaimのバッジからも消えます。ただ、この辺を頻繁にチェックする人はいないと思いますので、失効してもあまり気が付かない人が大半なのではないかと思います。

過去に合格していたことを証明する場合は [証明書]からダウンロードすることができます(取得日と有効期限が記載されてます)

再認定に向けて

という訳で、まんまとメールを見逃して Microsoft Azure Solutions Architect Expert を失効した私は、再試験に臨みました。

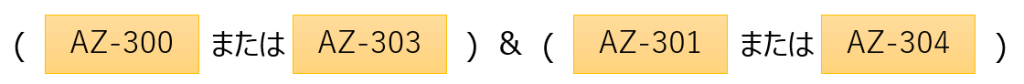

この資格は、

の組み合わせで取得することができます。私は、AZ-300とAZ-301で合格をしていたので、うまくするとAZ-303だけ合格すれば AZ-303 + AZ-301 で再認定できるのではないかと思い、11/4のmstepの試験対策講座を受験して、翌11/5に無事合格してきました。

が、認定資格ダッシュボードには残念ながら AZ-303 合格おめでとうございますしか表示されませんでした。

仕方ないので、11/18のmstepを受講して、11/19にAZ-304を受けて無事合格できました。

(おまけ)マイクロソフト認定サポートへのサポート依頼方法

これで無事再認定…と思いきやいつまで待っても(基本的にダッシュボードへの反映は48時間と言われているのですが)表示されません。

こういった場合はマイクロソフト側にサポートを依頼して手動での対応をしてもらわないといけません。クラウド製品などと違って、サポートリクエストを上げるページなどが存在せず、少し特殊な依頼方法になりますので、こちらで少し記載します。

ちなみに、私は過去に「試験センターで紐づけされるMicrosoftアカウントが分かれてしまって統合したい」「ベータ試験で認定に必要な2つの試験に合格したのだが、認定資格側が追加されない」などの際に利用したことがあります。

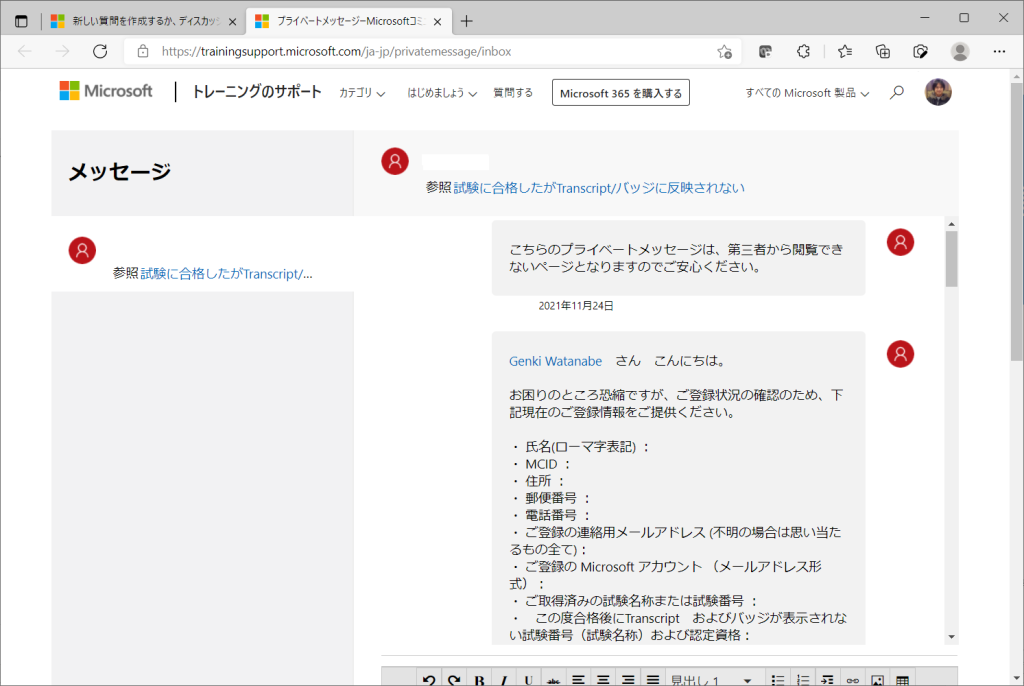

サポートは、トレーニングのサポート – MCP のコミュニティサイトから行います。

画面上部に[質問する] がありますので、そちらをクリックして、質問内容は「Microsoft認定資格で○○の問題があるので、プライベートメッセージを下さい」と簡潔に記載します。

しばらく待つと、プライベートメッセージが届きましたという旨のメールが来ますので、そのメールのリンクからやりとりをして解決まで対応して貰うという流れになります。

ちなみに、今回は調査の結果システム側の問題とのことでしたが、修正がAdvent Calendarで取っている日までには間に合わず、反映できませんでした。

世界的に確認されておりました認定資格の未反映等のシステムイシューの修正が完了し、現在は海外担当部署にて個々の認定資格の修正を順に行っているとのことでございます。

しかしながら膨大な数とのことで順に対応中のため、Genki Watanabe さんの修正完了までは今しばらくお時間をいただきたいとの回答でございました。

サポートからの回答

まとめ

Microsoft認定資格の更新は、Webから無料で何度でも受けられるアセスメントで簡単に行うことができます。

取り直しはかなり面倒ですし、せっかく取った資格ですので計画的に更新していきましょう。(私も現在8つほど更新が必要なものがあるので頑張って更新します)